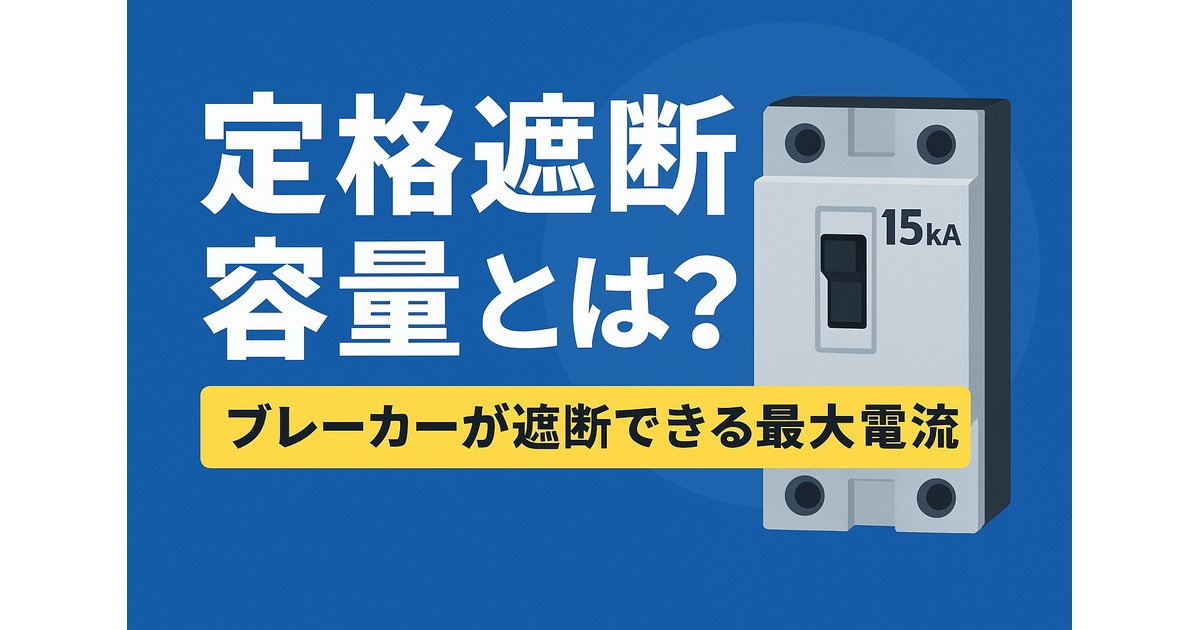

今回は「定格遮断容量(Interrupting Capacity)」について解説します。

ブレーカーの選定では「定格遮断容量(Interrupting Capacity」を理解しておくことが非常に重要です。

特に短絡電流(ショート時に流れる電流)に対応できるかどうかがポイントです。

定格遮断容量とは?

◆ざっくり言うと

「ブレーカーが正常に遮断できる電流の最大値」のことです。

◆もう少し具体的な例で言うと、

万が一、ショート(短絡)が起きて、大きな電流が流れたときに、

そのブレーカーが壊れずに止められる限界の電流値のことです。

◆たとえば、

”定格遮断容量が15kAのブレーカーなら、

それ以下の短絡電流であれば安全に遮断してくれる”ということです。

なぜ定格遮断容量が需要なのか?

正直、定格遮断容量を考えなくても、

電源はONし設備は稼動します。

ですが、、

”もし”短絡した発生した場合、

感電や火災のリスクがあります。

自分が設計した設備で事故が起きてしまったら…。

想像するだけでゾっとしますよね。

だからこそ、

現場で予想される最大短絡電流よりも遮断容量が上回るブレーカーを選ぶことが重要なのです。

アウトな選定方法

以下のような選定は完全にNGです。

・予想される最大短絡電流:12kA

・使用するブレーカーの定格遮断容量:10kA

この場合、ブレーカーが想定を超えた電流に耐えられず、うまく遮断されません。

⇒より大きな遮断容量を持つブレーカー(例:15kAなど)に変更しましょう。

定格遮断容量はどこに書いてあるの?

ブレーカーの本体や、仕様書などにしっかり記載されています。

「10kA」や「15kA」と、kA(キロアンペア)単位で書かれることが多いです。

まとめ

・定格遮断容量とは、ブレーカーが安全に遮断できる最大電流のこと。

・遮断容量が不足すると、感電・火災などのリスクあり。

・予想される最大短絡電流よりも、遮断容量が上回るブレーカーを選定しよう。

・定格遮断容量は、本体や仕様書に書かれている。

設備の安全は、細かな設計が大切です。

定格電流ではなく、遮断容量にも注目してみてください。

よくある質問

Q.家庭用ブレーカーにも定格遮断容量ってあるの?

⇒はい、あります。

家庭用でも短絡が起きる可能性があるため、適切な遮断容量の製品が使われています。

Q.遮断容量は高ければ高いほどいいの?

⇒安全性は高まりますが、コストやサイズを考えて選定しましょう。